Elektrische Antriebe

Zurück zur ÜbersichtElektromotoren unterscheiden sich je nach Technologie erheblich. In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über die verschiedenen Typen und erläutern ihre Funktionsweise.

Hinweis: Die hier beschriebenen Technologien spiegeln den Stand der Technik bei Audi wider, wie er aktuell oder in der Vergangenheit im Einsatz war. Nicht alle genannten Systeme sind im aktuellen Modellportfolio verfügbar.

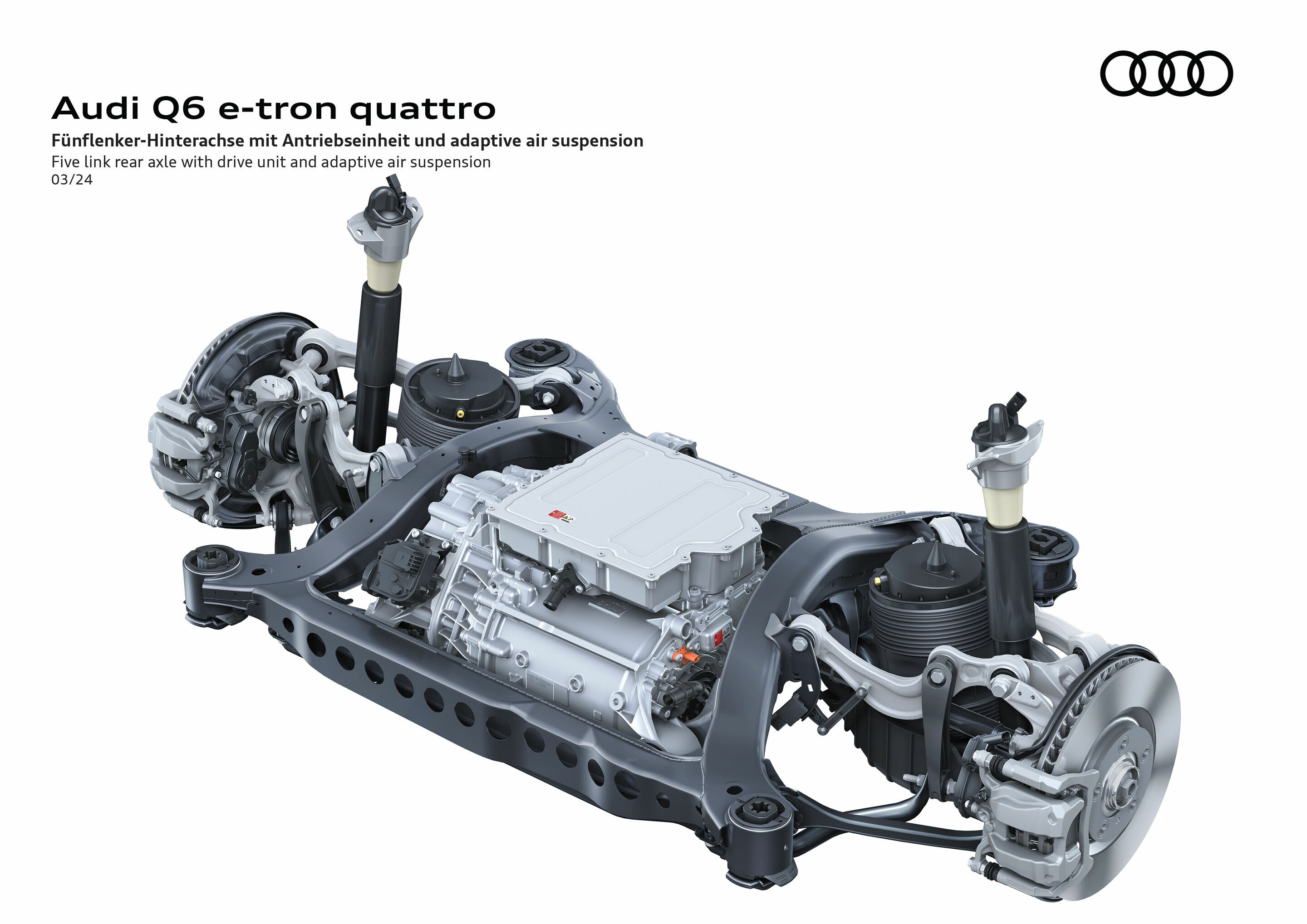

Elektrischer Allradantrieb

Der elektrische Allradantrieb vereint die Effizienz eines Einachsantriebs mit der Fahrdynamik und Traktion eines Allradantriebs. Er regelt die Verteilung der Antriebsmomente zwischen den Achsen permanent und vollvariabel im Takt von wenigen Tausendstelsekunden. Das ist deutlich schneller als die konventionelle quattro-Technologie. Beim elektrischen Allradantrieb wird keine mechanische Kupplung betätigt, sondern in Millisekunden Strom verteilt. So ist selbst bei plötzlichen Reibwertveränderungen und extremen Fahrsituationen die volle Allradleistung abrufbar. Damit bietet der elektrische Allradantrieb maximale Dynamik und Traktion bei allen Witterungsbedingungen. Das quattro-Prinzip der vier angetriebenen Räder, das Audi vor mehr als 40 Jahren in den Markt eingeführt hat, präsentiert sich so in einer neuen Technologiestufe. Im Modus „comfort“ von Audi drive select arbeiten beide Elektromotoren auf möglichst energieschonende Weise zusammen. Im Profil „dynamic“ wird der Charakter hecklastiger, während der Modus „efficiency“ klar den Frontantrieb priorisiert. Bei rutschiger Fahrbahn, hoher Leistungsanforderung oder schneller Kurvenfahrt kann mehr Moment auf die Hinterräder verteilt werden – dies geschieht etwa fünfmal schneller als bei einem mechanischen quattro-Triebstrang.

Leistungselektronik

Die Leistungselektronik (Pulswechselrichter) gehört neben der E-Maschine und dem Getriebe zu den Hauptkomponenten eines elektrischen Antriebsbaukastens. Die Hochvolt-Batterie liefert Gleichstrom, die E-Maschinen nutzen Drehstrom – deshalb ist jeder Elektromotor mit einer Leistungselektronik-Einheit gekoppelt, die den Strom wandelt. Die Leistungselektronik hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf den Stromverbrauch und folglich auf die Effizienz und Reichweite. Daher werden in der Premium Platform Electric (PPE) und damit bei den Q6- und A6 e-tron Modellen Halbleiter aus Siliziumkarbid eingesetzt. Dieses Material ist vor allem in Teillastbereichen extrem effizient und die Wärmeverluste können im Ganzen geringgehalten werden. Der Wirkungsgrad verbessert sich insgesamt. Darüber hinaus schont der Einsatz von Siliziumkarbid die Batterie. Wenn die E-Maschinen beim Rekuperieren als Generatoren arbeiten, wandelt die Leistungselektronik den Drehstrom in Gleichstrom und speist ihn in die Batterie zurück. 10.000 Mal pro Sekunde lesen die Leistungselektroniken Sensordaten ein und geben Stromwerte für die E-Maschinen aus. Das Ergebnis: optimales Nutzen der Leistung gerade im dynamischen Fahrbetrieb. Einige Funktionen wie Schwingungsdämpfung und Schlupfregelfunktionen sind ebenfalls in die Leistungselektroniken integriert. Eingriffe werden dadurch verzögerungsfrei umgesetzt, was das Beschleunigungsvermögen auf glatter Fahrbahn deutlich verbessert.

Rekuperation

Rekuperation ist die Nutzung der Bewegungsenergie beim Verzögern. Ein elektrischer Antriebsmotor im Auto wird zum Generator, wenn er geschoben wird und sich der Rotor schneller dreht als das Drehfeld des Stators. Zu unterscheiden ist zwischen der Schubrekuperation, die einsetzt, wenn der Fuß des Fahrers das rechte Pedal freigibt, und der Bremsrekuperation, wenn der Fahrer das Bremspedal tritt. Die Schubrekuperation kann automatisch über den prädiktiven Effizienzassistenten erfolgen. Er regelt die bedarfsgerechte Verzögerung vorausschauend, etwa auf den Streckenverlauf oder auf vorausfahrende Fahrzeuge. Alternativ regelt der Fahrer den Grad der Verzögerung manuell über die Schaltwippen am Lenkrad. In Schub- und Bremsphasen wandelt der Generator die kinetische in elektrische Energie um und speist sie in die Batterie ein.

Bei der Entwicklung für die PPE wurde ein besonderer Fokus auf die Steigerung des maximalen Wirkungsgrades sowie auf die Verfügbarkeit beim sogenannten Stillstands-Blending im niedrigen Geschwindigkeitsbereich gelegt. Das bedeutet, dass sich beim Audi Q6 e-tron rund 95 Prozent aller im Alltag anliegenden Bremsvorgänge über die Rekuperation, also über die E-Maschinen, abdecken lassen. Unter idealen Bedingungen rekuperiert der Q6 e-tron mit bis zu 220 kW. Hierbei spielen die Temperatur und der Ladezustand der Batterie eine wesentliche Rolle. Rekuperiert wird an Vorder- und Hinterachse, wobei aus Effizienzgründen kleinere Verzögerungen an der Hinterachse stattfinden. Zusätzlich ist an der Hinterachse eine höhere Rekuperation möglich. Das aus bisherigen e-tron Modellen bekannte Intelligent Brake System (iBS) wurde im Rahmen der PPE deutlich weiterentwickelt. So ist erstmalig das beschriebene achsindividuelle Bremsblending möglich. Auch im Audi Q6 e-tron gibt es – typisch für Audi – die Option der zweistufigen Schubrekuperation, einstellbar über die Paddles am Lenkrad. Zudem ist das Segeln möglich. Hier rollt der elektrische SUV frei, ohne zusätzliches Schleppmoment, wenn der Fuß vom Fahrpedal genommen wird. Als weitere Variante verfügt der Audi Q6 e-tron über die Fahrstufe „B“, die dem umgangssprachlichen „One-Pedal-Feeling“ nahekommt. Auf diese Weise deckt Audi das gesamte Spektrum der Kundenwünsche ab. Die Rekuperationsleistung der modellgepflegten e-tron GT-Familie stieg von 290 auf nunmehr 400 kW.

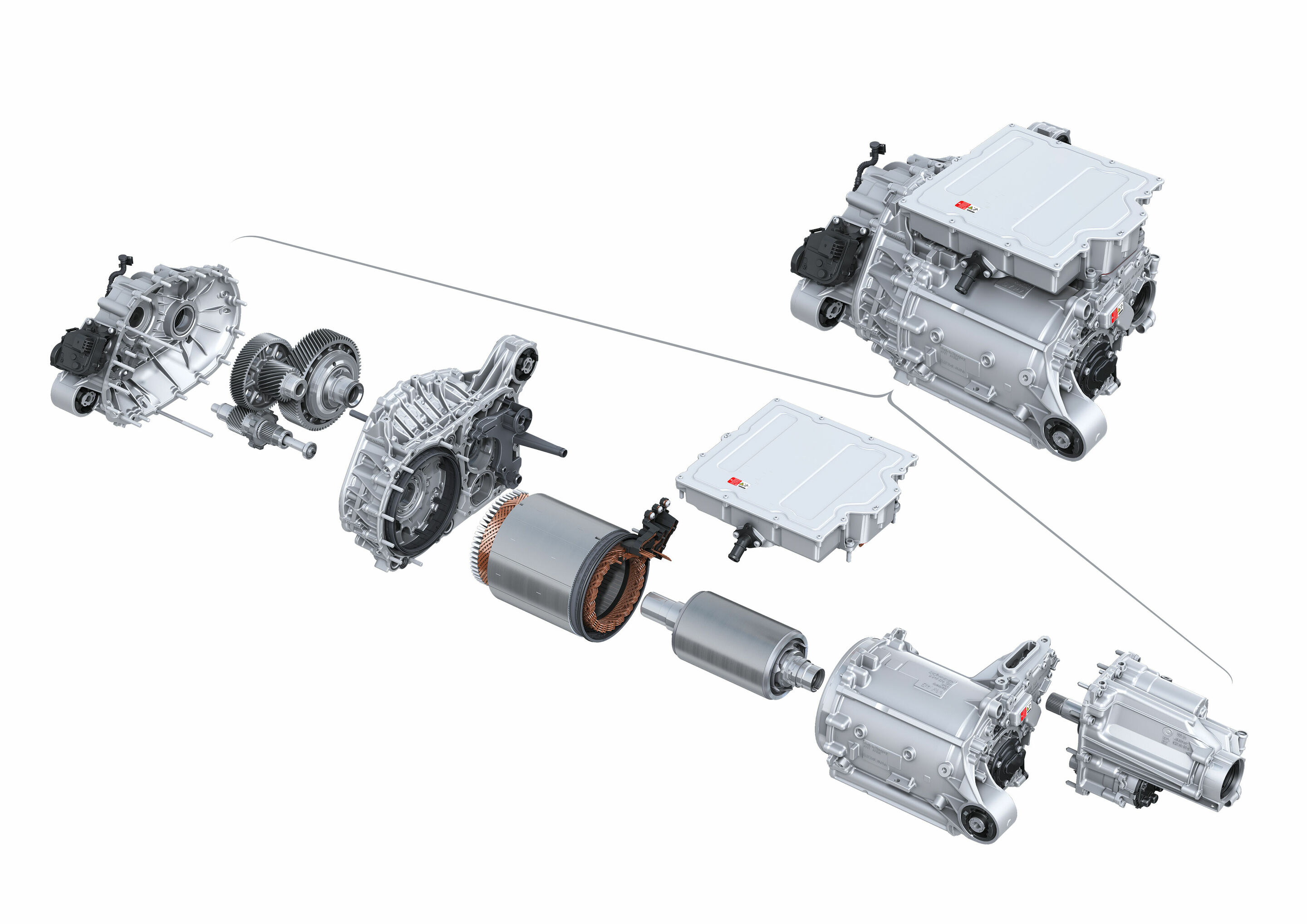

Asynchronmotor

Eine Drehstrom-Asynchronmaschine (ASM) besteht aus zwei großen Teilen – dem äußeren, feststehenden Stator und dem darin befindlichen Rotor. Beim Stator handelt es sich um ein Blechpaket bestehend aus dünnen, magnetisch leitfähigen Elektroblechen. Darin befinden sich Spulen aus Kupferdraht, an welche die drei Drehstromphasen aus der Leistungselektronik-Einheit gelegt werden. Wenn an ihnen Spannung anliegt, entsteht ein umlaufendes magnetisches Feld, das sogenannte Drehfeld. Es induziert im Rotor ein weiteres Magnetfeld – der Rotor wird mit einer geringen Differenzdrehzahl zum anregenden Drehfeld des Stators mitgeführt, also asynchron. Dreht sich der Rotor langsamer als das Drehfeld, dann arbeitet die E-Maschine im Auto als Antriebsmotor. Im umgekehrten Fall wird sie zum Generator und wandelt kinetische Energie in elektrische um. Im unbestromten Zustand produzieren die Asynchronmaschinen keine elektrisch bedingten Schleppverluste und sind damit sehr effizient. Neben ihrem geringen Gewicht aufgrund des Aluminium-Rotors haben sie weitere Vorteile: Sie sind wartungsarm und besonders robust. Die ohne nennenswerte Schleppverluste mitdrehende ASM an der Vorderachse des Q6 e-tron ist 100 Millimeter lang und kommt bei der PPE in dynamischen Fahrsituationen zum Einsatz, die mit eigener Leistungselektronik und einem achsparallelen, zweistufigen 1-Gang-Getriebe ausgestattet ist. Außerdem sind in der ASM keine Magnete verbaut und somit auch keine seltenen Erden. Das Magnetfeld wird durch Induktion erzeugt.

Elektronikarchitektur E3 1.2

Mit dem Start der Premium Platform Electric (PPE) hat Audi eine komplett neue Elektronikarchitektur eingeführt. Der Name E3 steht für End-to-End-Electronic-Architecture. Ihr Kernelement sind fünf Hochleistungsrechner (High-Performance Computing Platform, HCP), die alle Fahrzeugfunktionen abdecken. Übergeordnetes Ziel bei der Entwicklung der E3 1.2 war, eine skalierbare und zukunftsfähige Elektronikarchitektur zu schaffen, die konzernweit zum Einsatz kommt. Dabei kann die Funktionsverlagerung aus der Sensor-Aktor-Ebene in die Rechner-Ebene, also die zunehmende Entkopplung von Hard- und Software, die steigende Komplexität in den kommenden Jahren sicher bewältigen. Ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung lag auf einer hochleistungsfähigen und sicheren Vernetzung von Domainrechnern, Steuergeräten, Sensoren und Aktoren, um komplexere Systeme zu beherrschen und die Modularität zu erhalten. Ein weiteres Ziel ist eine hochperformante nahtlose Backend-Anbindung für Car-2-X-Schwarmdatenanwendungen und rechenintensive Offbord-Funktionen. Fünf Hochleistungsrechner bilden das zentrale Nervensystem der E3 1.2. Sämtliche Fahrzeugfunktionen sind nach Domänen auf die verschiedenen Domänenrechner aufgeteilt. Für Antrieb und Fahrwerk, die Längs- und Querdynamik ist der HCP 1 zuständig, die Fahrerassistenzsysteme werden im HCP 2 gesteuert, sämtliche Infotainmentfunktionen werden im HCP 3 organisiert und die Komfortfunktionen wie Lichtsteuerung, Klimatisierung oder Sitzverstellung laufen im HCP 4 zusammen. Der HCP 5 schließlich kümmert sich um die zentrale interne Vernetzung der Domänenrechner und stellt die Verbindung zwischen Fahrzeug und digitaler Außenwelt her.

Permanent erregte Synchronmaschine (PSM)

Die Permanent erregte Synchronmaschine (PSM) ist ein besonders effektiver Elektromotor. Permanentmagnete am Rotor sorgen dafür, dass dieser ständig (permanent) erregt wird. Die Wirkungsgradverluste – etwa durch Änderung des Magnetfeldes – sind somit geringer als bei statisch erregten Synchronmaschinen. Eine große Stärke des PSM-Motors ist zudem seine Effizienz – der Wirkungsgrad liegt in den allermeisten Fahrsituationen deutlich über 90 Prozent. Bei der Fertigung ist eine Hightechlösung im Spiel, die sogenannte Hairpin (=Haarnadel)-Wicklung: Die Spulen des Stators bestehen aus rechteckigen Kupferdrähten und erinnern nach dem Biegen optisch an Haarnadeln. Das macht es möglich, die Drähte dichter zu packen und mehr Kupfer in den Stator zu bringen. Dadurch steigen Leistung und Drehmoment. Die neue Hairpin-Wicklung, die im Q6 e-tron zum ersten Mal bei Audi zum Einsatz kam, maximiert die Stromführung im Stator der E-Maschine. Diese Methode ermöglicht zudem höhere Windungszahlen: Der Füllfaktor beträgt nunmehr 60 statt 45 Prozent gegenüber konventionellen Wicklungen. Durch die Rotorölkühlung konnte Audi außerdem auf die Verwendung schwerer seltener Erden weitestgehend verzichten und gleichzeitig die Leistungsdichte um 20 Prozent steigern. In Summe sank die Verlustleistung der elektrischen Antriebe signifikant um rund 50 Prozent gegenüber dem Audi e-tron.

Ein-Gang-Getriebe

Bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor steigt das Drehmoment mit ansteigender Motordrehzahl und sinkt nach dem Beschleunigen wieder. Im Gegensatz dazu steht bei einem elektrischen Antrieb das maximale Drehmoment sofort zur Verfügung und bleibt danach weitgehend konstant. Der Einsatz eines mehrgängigen Getriebes zur optimalen Kraftübertragung auf die Räder ist bei Elektroautos daher in der Regel nicht erforderlich. Das Ein-Gang-Getriebe der MEB-Plattform verfügt über zwei Stufen: vorwärts und rückwärts. Für die gewünschte Fahrtrichtung wird die Drehrichtung des Elektroantriebs umgekehrt. Die Kraft des Elektromotors wird etwa zehnfach übersetzt an die Räder weitergegeben. Aus Platzgründen besitzt das Ein-Rad-Getriebe nicht ein großes, sondern zwei kleinere Zahnräder. Da ein elektrischer Antrieb sehr leise ist, sind selbst kleinste Betriebsgeräusche (z. B. Scheibenwischer) hörbar. Die Komponenten des Ein-Gang-Getriebes müssen deshalb so zusammengefügt werden, dass sie akustisch nicht auffallen. Eine elektrische Ölpumpe im Getriebe für die PPE-Modelle tragen wesentlich zur gesteigerten Effizienz bei.

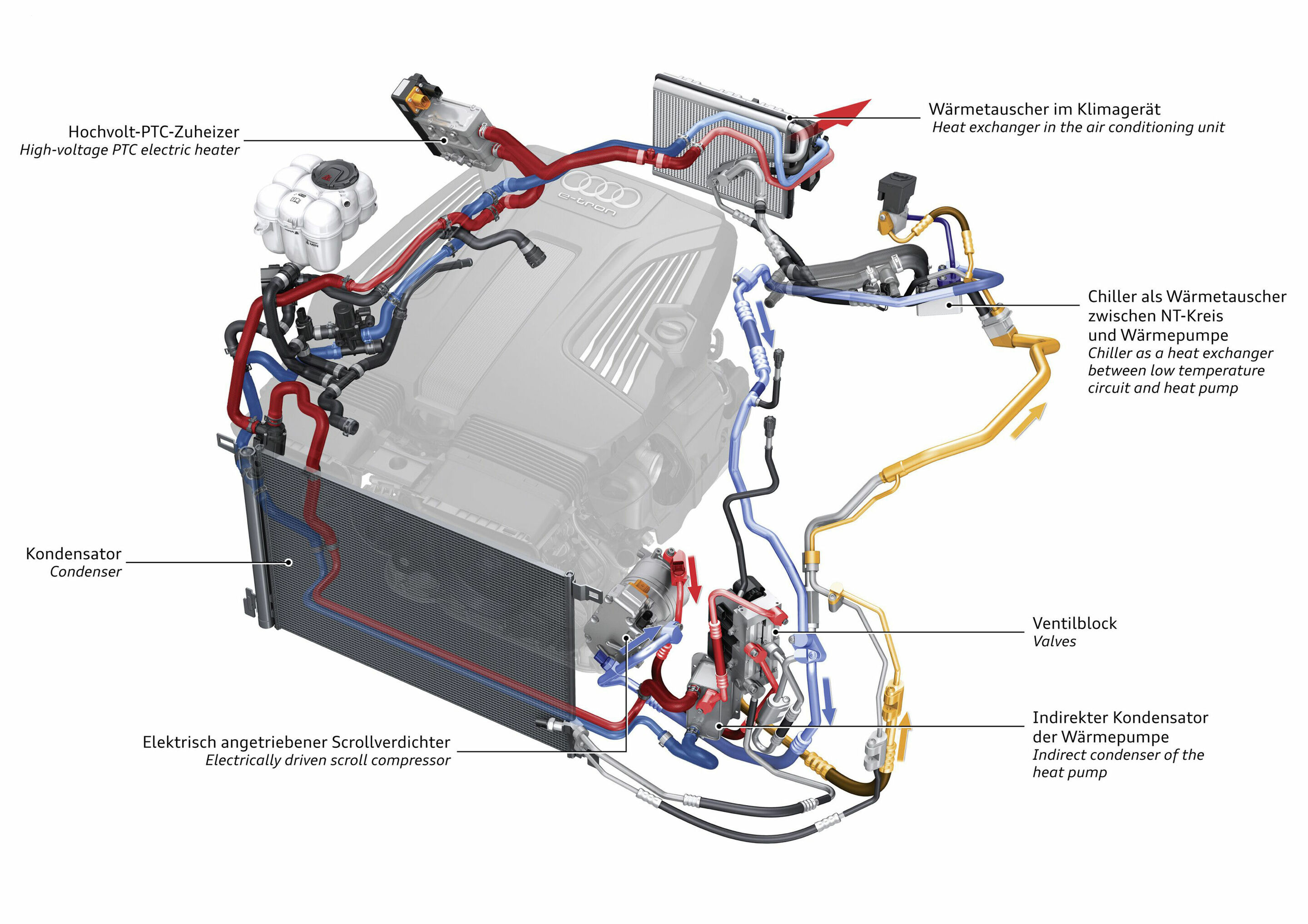

Wärmepumpe

Eine serienmäßig integrierte Wärmepumpe macht die Abwärme der elektrischen Antriebskomponenten zum Heizen des Innenraums nutzbar. Damit gelingt die effiziente Bereitstellung der benötigten Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen. Die dadurch gesparte Energie kann zum Antrieb des Fahrzeugs genutzt werden.

Die Wärmepumpe mit elektrisch angetriebenem Kompressor brachte Audi 2015 als erster Automobilhersteller serienmäßig in ein Plug-in-Hybridmodell. Um den Innenraum auf die gewünschte Temperatur zu bringen, sammelt ein Kältemittelkreislauf die Verlustwärmen ein, welche die Hochvoltkomponenten des elektrischen Antriebsstrangs abgeben. Die Wärmepumpe arbeitet extrem effizient – mit nur einem Kilowatt elektrischer Leistung erzeugt sie bis zu drei Kilowatt Wärmeleistung. Gegenüber einer rein elektrischen Heizanlage erweitert sie die elektrische Reichweite, was besonders im Winter ins Gewicht fällt. Im Q6 e-tron kommen erstmals eine Luftwärmepumpe sowie eine Glykolwärmepumpe zum Einsatz. Der Wasserkreislauf muss nicht mehr beheizt werden.

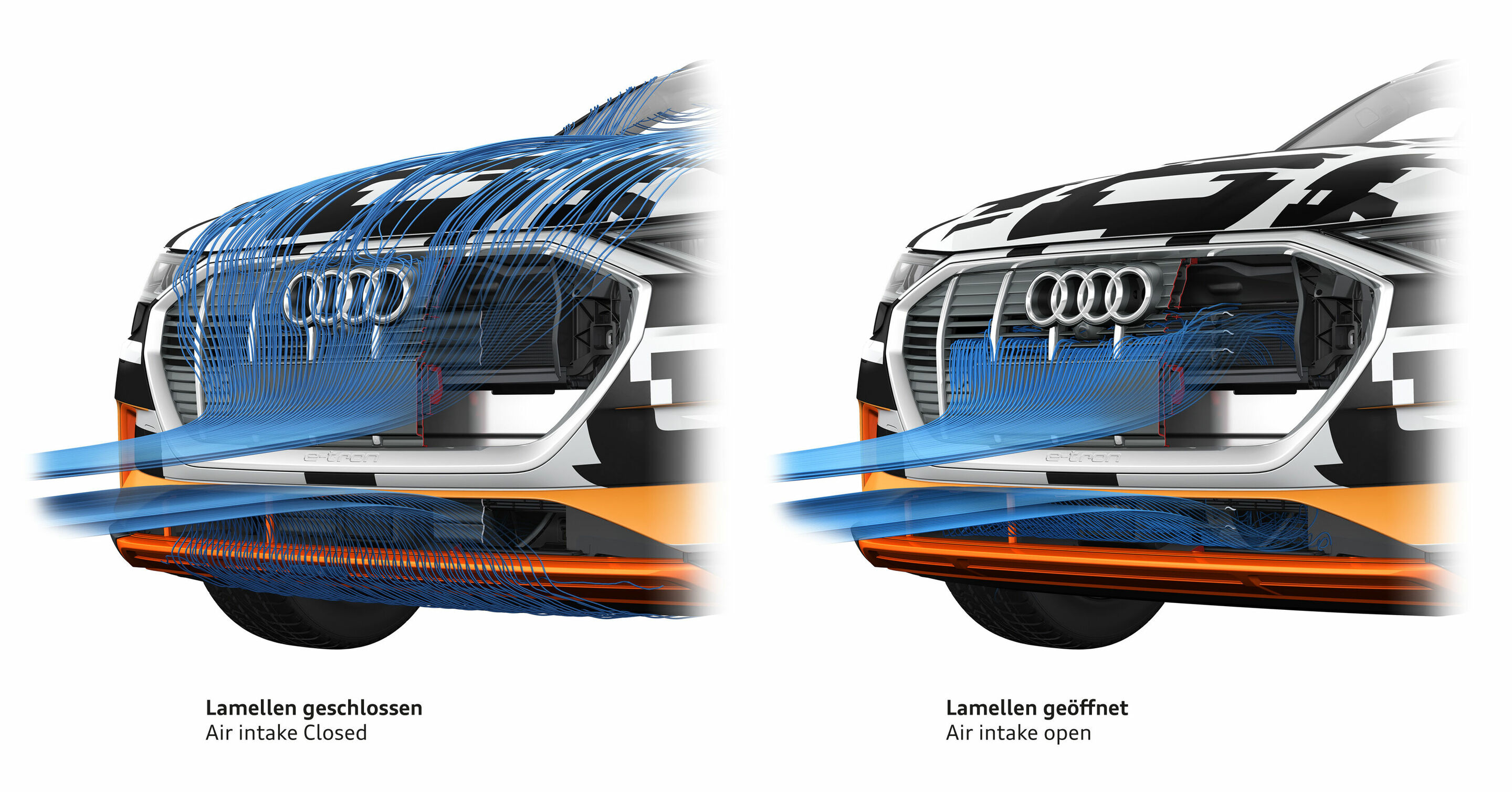

Steuerbarer Kühllufteinlass

Vor dem Paket aus Kühler und Kondensator, das durch den zentralen unteren Lufteinlass angeströmt wird, steht ein Rahmen mit einer elektrischen Jalousie. Diese wird situativ geöffnet, wenn die Aggregate Kühlluft benötigen, beispielsweise beim Laden. Bei optimaler Steuerung kann der Reichweitenvorteil je nach Modell einige Kilometer betragen. In den meisten Situationen aber bleibt die Jalousie geschlossen, um Aerodynamikverluste zu vermeiden, die beim Fluss der Luft durch die engen Kühlkanäle entstehen.

MHEV plus

Das Mild-Hybrid-System MHEV plus basiert auf dem Zusammenspiel von Triebstranggenerator (TSG) und Riemenstartergenerator (RSG) sowie einer 48 Volt starken Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Diese Kombination unterstützt den Verbrennungsmotor, reduziert dabei CO₂-Emissionen und steigert zugleich die Performance und Agilität. Der komplett an- und abkoppelbare TSG ermöglicht elektrische Fahranteile, die den Verbrauch senken und das Fahrerlebnis noch komfortabler gestalten. Das MHEV plus-System lässt sich in verschiedene Modelle mit Front- und quattro-Triebsträngen auf Basis der Premium Platform Combustion (PPC) integrieren. Für maximale Effizienz nutzt MHEV plus den TSG bis maximal 140 km/h.

Der TSG, der in einer kompakten Einheit mit integrierter Leistungselektronik direkt an die Ausgangswelle des Getriebes verbaut ist, kann bis zu 18 kW (24 PS) elektrische Leistung zum Antrieb beitragen. Das Modul ermöglicht ein maximales Drehmoment von 230 Nm am Getriebeausgang, das schon beim Fahrzeug-Start als Antriebsmoment zur Verfügung steht. Das kompakte Getriebe des TSG arbeitet mit einer Übersetzung von 3,6:1. Der TSG wiegt rund 21 Kilogramm und ermöglicht auf der Abtriebswelle eine maximale Drehzahl von 5.550 Umdrehungen pro Minute. Dank der Positionierung direkt hinter dem Getriebe liegt die vom TSG gelieferten 18 kW Antriebsleistung beziehungsweise bis zu 25 kW Rekuperationsleistung ohne weitere Verluste direkt am Achsabtrieb an. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von minus 40 bis zu plus 75 Grad Celsius. Ein Wassermantel umgibt die E-Maschine und kühlt außerdem im gemeinsamen Kühlmittelkreislauf die kompakte und hochintegrierte Leistungselektronik, die platzsparend direkt an der E-Maschine montiert ist. Innerhalb der Leistungselektronik sind die hochperformanten Leistungsmodule um den Kühlkörper herum angeordnet. Die Zwischenkreis-Kondensatoren sind platzsparend und thermisch optimal vom Kühlkörper umgeben.

Der RSG übernimmt im Rahmen der MHEV plus-Technologie die Aufgabe, den Motor zu starten und zusätzlich elektrische Energie für die Batterie zu liefern. Die Lithium-Ionen-Batterie auf Basis von Lithium-Eisenphosphat (LFP) hat eine Speicherkapazität von 37 Amperestunden, das entspricht knapp 1,7 kWh (brutto). Ihre maximale Entladeleistung liegt bei 24 kW. Die Batterie ist aufgrund der Vorgaben an Verfügbarkeit, Leistung und Drehmoment in einen Niedrigtemperatur-Wasserkühlkreislauf eingebunden, der für optimale Bedingungen im Bereich zwischen 25 und 60 Grad Celsius sorgt. Erstmals setzt Audi damit eine LFP-Batterie für seine Mild-Hybrid-Systeme ein. Eine Steuersoftware wertet den Betriebszustand des Fahrzeugs für das optimale Zusammenspiel zwischen Verbrenner, TSG und RSG aus.