Mit Sicherheit innovativ: Audi setzt Maßstäbe bei der Rallye Dakar

- Ganzheitliches Sicherheitskonzept des Audi RS Q e-tron

- Wertvolle Erkenntnisse aus dem Rundstreckensport fließen in Dakar-Projekt

- Hohe Maßstäbe beim Passagierschutz sind bei Audi Sport Tradition

Lange bevor Audi den RS Q e-tron im Sommer 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt hat, hat sich das Rennsport-Ingenieursteam bereits intensiv mit der Rallye Dakar beschäftigt. Dabei standen die Risiken im Offroad-Sport im Mittelpunkt der Überlegungen für ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Von der Elektrosicherheit des Hochvoltsystems bis zum optimalen Passagierschutz bei Unfällen bewältigte die Konstruktionsabteilung viele Herausforderungen.

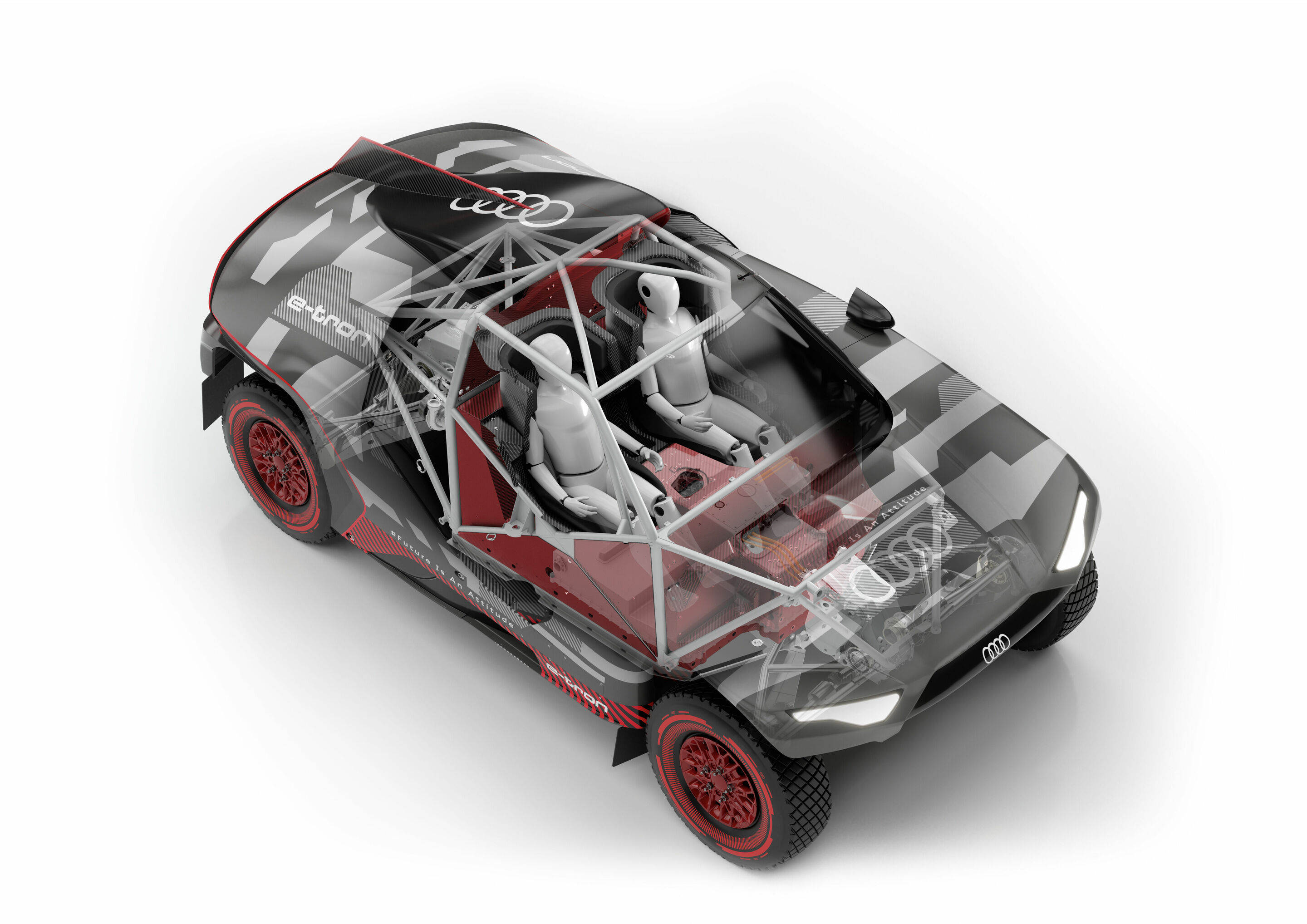

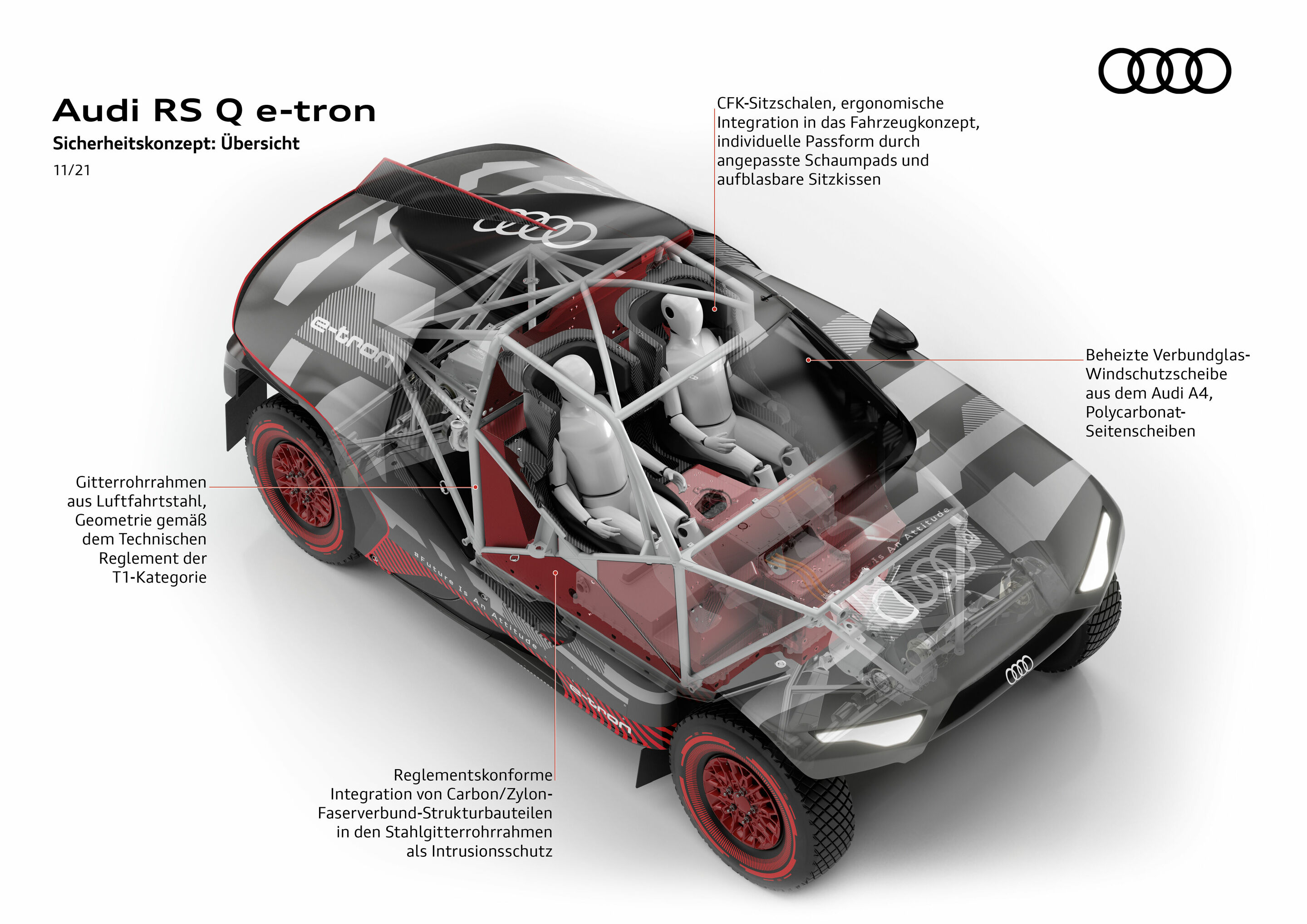

Die schützende und tragende Grundstruktur des Audi RS Q e-tron besteht aus einem Gitterrohrrahmen. Das Reglement schreibt diese Konstruktion aus metallischen Werkstoffen vor. Audi hat sich für einen warmfesten, legierten Vergütungsstahl aus der Luftfahrt entschieden, der die Legierungsbestandteile Chrom, Molybdän und Vanadium enthält (CrMoV). Das Rohrgerüst hält die im Reglement definierte Geometrie ein und erfüllt die geforderten statischen Drucktests. Ergänzend schützt Audi die Piloten durch Paneele aus Verbundwerkstoffen in den Zwischenräumen des Rahmens. Diese Bauteile aus kohlenstoff-faserverstärktem Kunststoff (CFK), teilweise ergänzt um das reißfeste Zylon, verhindern das Eindringen spitzer und scharfer Gegenstände von außen. Ebenso schützen sie die Piloten vor etwaigen Problemen mit dem Hochvolt-System. „In die strukturelle Auslegung des Rahmens flossen Methoden und Erkenntnisse ein, die wir in vielen Disziplinen über Jahrzehnte hinweg vertieft haben“, sagt Axel Löffler, Chief Designer RS Q e-tron. Dazu zählen die Rohrrahmen-Konstruktionen aus der DTM (2004 bis 2011) ebenso wie das Stahlblech-Chassis im Rallycross-Sport (2017 bis 2018) und die CFK-Monocoques in den LMP-Sportwagen (1999 bis 2016), im DTM-Tourenwagen (2012 bis 2020) und im Monoposto-Rennsport in der Formel E (2017 bis 2021). Kaum ein anderer Automobilhersteller hat so viele Programme in dieser Breite und mit diesem Erfolg verwirklicht.

Doch nicht nur im Chassisbereich profitiert Audi von seinem wertvollen Wissensschatz. Die Karosserie besteht je nach Bauteil aus CFK, Kevlar oder einer Verbundbauweise, teilweise ergänzt um eine innere Honeycomb-Struktur. Im Sinne hoher Kratzfestigkeit wird eine beheizte Verbundglas-Windschutzscheibe aus dem Audi A4 verwendet, während die Seitenscheiben aus leichterem Polycarbonat bestehen. Zur Minimierung der Belastung der Insassen trägt das maximierte Sichtfeld und die Abdichtung gegen Staub bei. Im Cockpit sitzen Fahrer und Beifahrer in CFK-Schalen. Sie ähneln konstruktiv jenen aus DTM und LMP. Die vom Reglement eingeforderte Deformierbarkeit im Schulterbereich zählt zu den wenigen Unterschieden. Während alle Sitzschalen identisch sind, fangen die für jeden Körper angepassten Schauminlays und aufblasbare Sitzkissen die Stöße individuell perfekt ab.

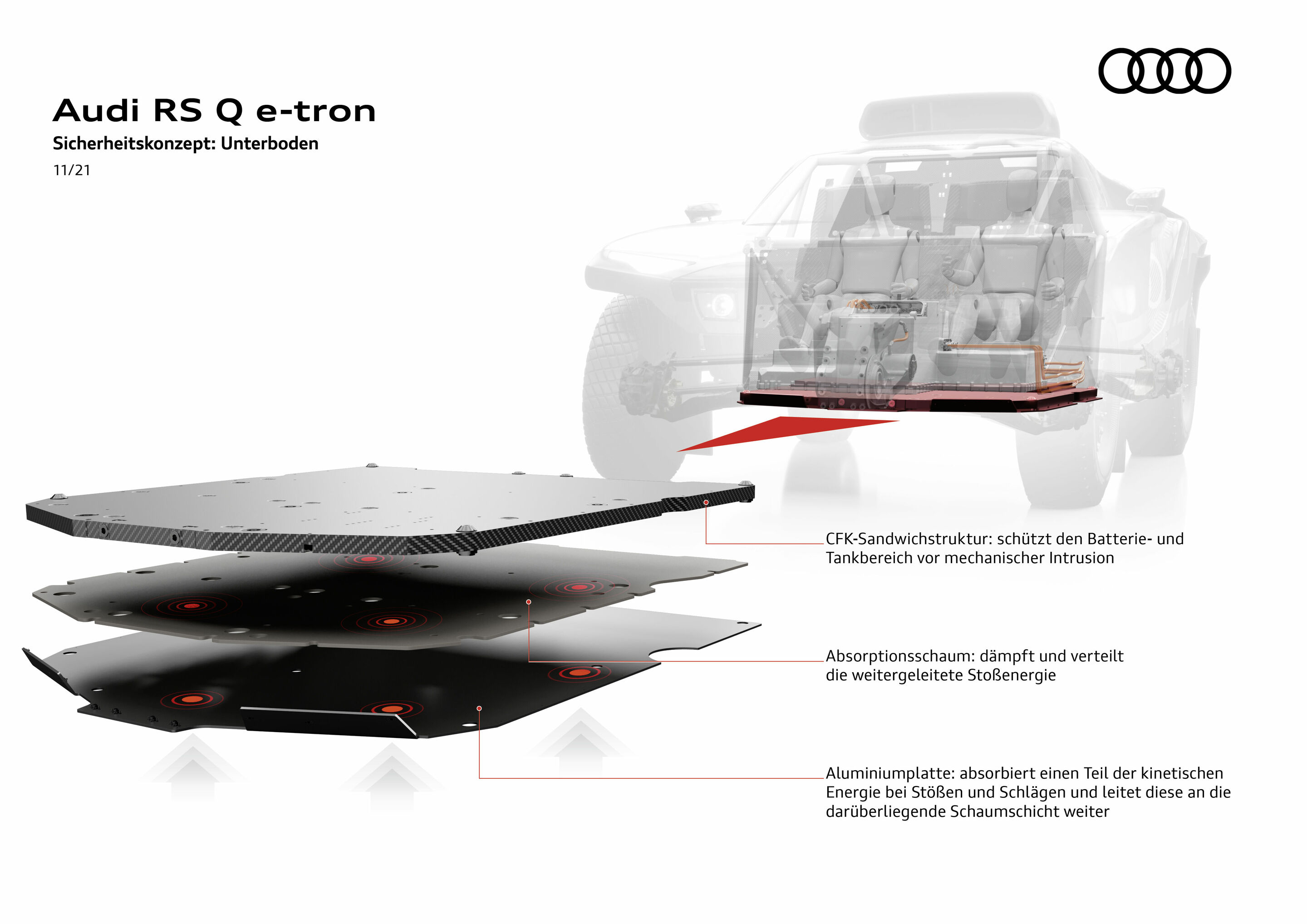

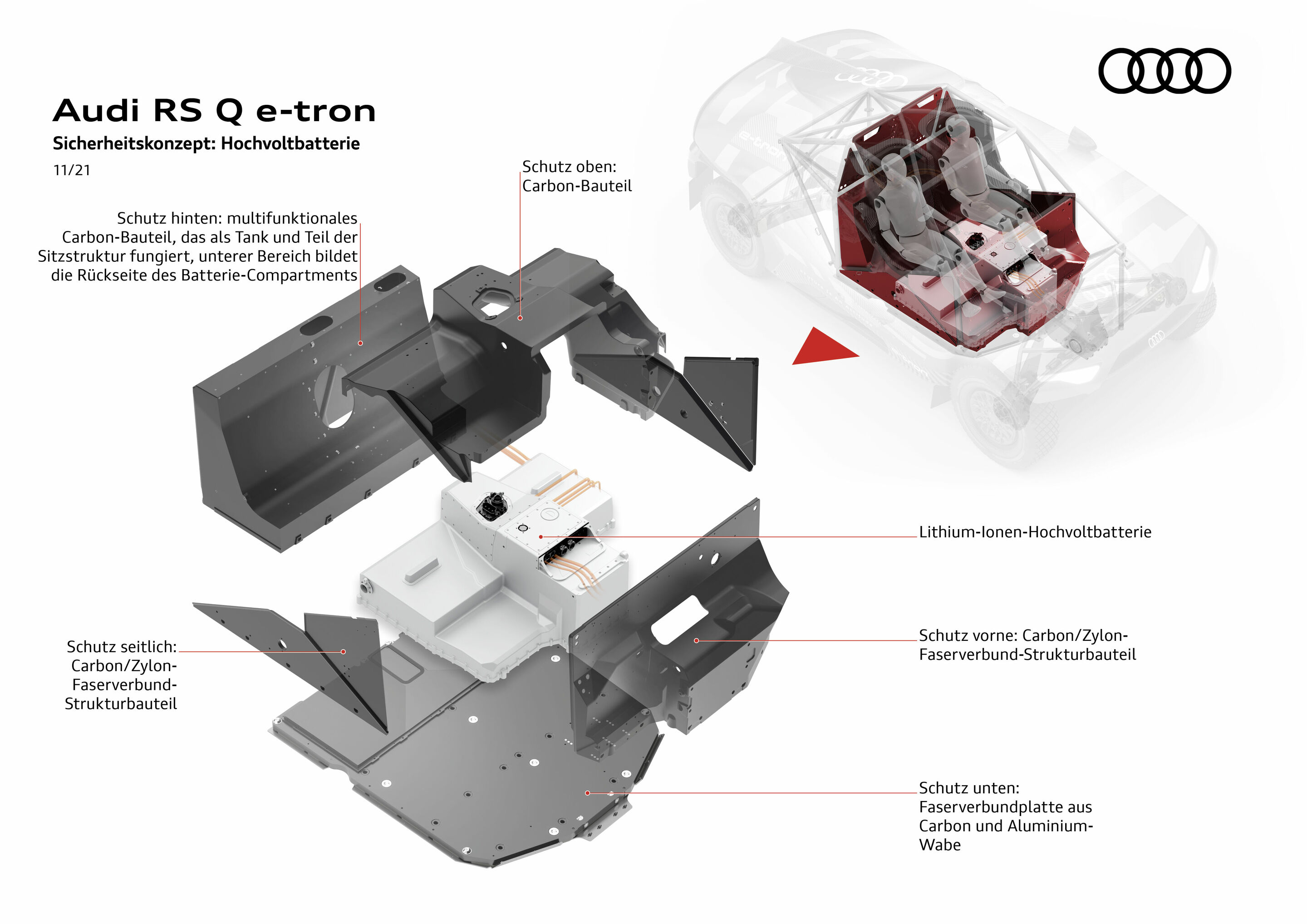

Das Hochvoltsystem des elektrischen Antriebs mit seinem Energiewandler erfordert vielfachen Schutz. Die Kapselung der zentral und damit besonders sicher angeordneten Hochvoltbatterie umfasst CFK-Strukturen, die teils durch Zylon verstärkt sind. Sehr aufwendig ist die Protektion nach unten. Der Unterboden ist im Offroad-Sport die Baugruppe, die unter anderem bei meterhohen Sprüngen, aufgewirbelten Steinen und großen Rampenwinkeln extremen Belastungen ausgesetzt ist. Seine unterste Schicht besteht aus einer Aluminiumplatte. Sie widersteht der Abrasion durch harte Objekte und fängt teilweise die Stoßenergie auf. Der darüberliegende energieabsorbierende Schaum dämpft die Schläge und verteilt sie auf die darüberliegende Sandwichstruktur. Diese dritte Struktur schützt die Hochvoltbatterie und den Benzintank des Energiewandlers. Die CFK-Sandwich-Struktur übernimmt zwei wesentliche Aufgaben: Die Aufnahme der Flächenlast, die von der Aluminiumplatte über den Schaum weitergegeben wird, sowie den Energieabbau durch „crushing“, wenn die Flächenlast überschritten wird. Dieses kontrollierte Kollabieren schützt somit die darüberliegende Batterie. Bei zu großen Beschädigungen lässt sich die Baugruppe beim abendlichen Service im Rallye-Biwak leicht wechseln.

Insgesamt ist dieser Unterboden mit seiner dreifachen Absicherung gegen Schläge und Intrusionen 54 Millimeter stark. „Bei diesen Konstruktionen sehen wir einen direkten Transfer unseres Wissens von der Rundstrecke in den Marathon-Rallyesport“, sagt Axel Löffler. „Und es gibt weitere Parallelen, etwa bei den Lasten für Fahrwerk und Unterboden. Zwar sind die Energien im Offroad-Bereich wegen der langen Federwege, der Dauer der Belastung und der Fahrzeugmasse höher. Aber die gemessenen g-Kräfte ähneln denen von Le-Mans-Prototypen.“

Weitere Maßnahmen komplettieren das Hochvolt-Schutzkonzept von Audi. Ein ISO-Wächter, bekannt aus LMP und Formel E, erkennt gefährliche Fehlerströme. Bei kinetischen Höchstbelastungen, etwa einem Aufprall, schaltet sich das System ab einem Schwellenwert automatisch ab. Kontrolleuchten an der Karosserie und ein akustischer Signalton dienen als Gefahrenwarnung an die Außenwelt – beispielsweise nach einem Unfall. Eine optimale Isolation der Anlage gegen Wasser bei Flussdurchquerungen und ein elektrisch isolierendes Löschmittel im bordeigenen Feuerlöschsystem schützen die Passagiere in diesen physikalischen Extremsituationen. Das gesamte Team inklusive Fahrern und Beifahrern hat im Vorfeld auch eine Hochvoltschulung durchlaufen, ebenso Rettungsteams des Veranstalters.

Weitere veranstalterseitige Vorschriften und Geräte runden das Sicherheits-Gesamtkonzept ab. So können die Insassen über ein Safety Tracking System mitsamt SOS-Schalter einen Notruf absetzen und rasch gefunden werden. Ein Unfalldatenschreiber zeichnet die für eine spätere Analyse wichtigsten Messgrößen auf. Eine Onboard-Überwachungskamera gibt das Geschehen im Cockpit wieder. Das Sentinel-System macht Überholvorgänge im wüstentypischen Staub sicherer. Und schließlich begrenzt das Reglement die Höchstgeschwindigkeit in der T1-Kategorie auf 170 km/h.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz setzt Audi seine Rolle als einer der Vordenker von Sicherheit im Motorsport nun auch in der Wüste fort. Die Audi-Werksfahrer Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström wie auch ihre Beifahrer Edouard Boulanger, Lucas Cruz und Emil Bergkvist dürfen sich nicht nur auf den RS Q e-tron als den innovativsten Prototypen für den Marathon-Rallyesport freuen, sondern auch auf ein Maximum an Sicherheit.